转自:千龙网

作为2025中关村论坛年会的重要组成部分,中关村国际技术交易大会“全球高校科技成果转化促进大会”近日在北京工业大学奥林匹克体育馆举办。除了信息量“爆炸”的3场主题论坛外,现场观众把眼光和镜头对向全球高校科技成果转化主题展。

在主题展综合展区,有一个服务京津冀城市水环境治理的城市污水处理全流程智能优化运行平台。在北京工业大学智慧环保北京实验室里,这个平台连接着数十公里外的污水处理厂,工作人员通过操作调控,污水在程序控制中逐渐净化,最后由废水变为生活用水。

让本已失去应用功能的水变成可以用的再生水,这是件利国利民的事。在这条路上,北京工业大学党委副书记乔俊飞带着团队走了二十多年。在污水处理中,如何让处理成本更低,怎么才能使污染物排放更少,是个永久的课题。近日,乔俊飞在接受新京报记者专访时表示,人工智能(AI)在完成污水处理调控任务中展现出强大的能力和优势,是打好污染防治攻坚战的利器。“只要有人类存在,污染治理这个事业就永无止境。”

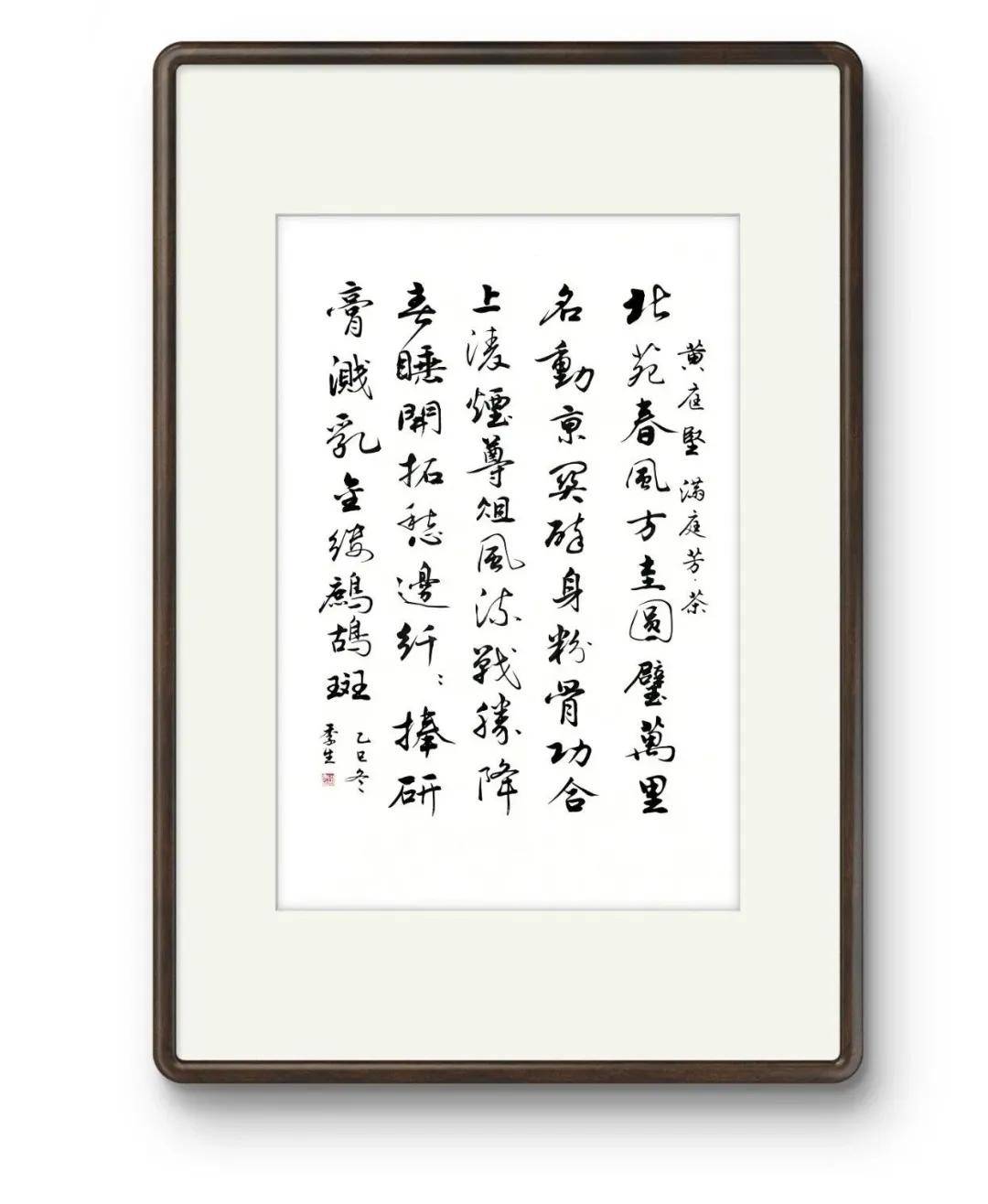

北京工业大学党委副书记乔俊飞。 受访者供图谈人工智能

人工智能可以应对污水处理的复杂过程

新京报:你的研究突出人工智能要与环保融合,曾表示“人工智能是以更高标准打赢污染防治攻坚战的重要‘法宝’”。人工智能在污水处理中的核心价值到底是什么?

乔俊飞:我们知道污水处理过程最突出的特点是入水不确定性、随机性,生化反应过程复杂。这种依靠微生物生命活动来降解有机污染物的过程,难以建立起精确数学表达模型。而人工智能是处理数据的有力工具,可以通过过程数据来解析和调控污水处理过程。随着信息技术的发展,污水处理过程中很多数据得到实时测量,这些数据可以及时地反映出污水的流量、组分和各类污染物的含量。及时处理好这些数据,并从中挖掘出有用的信息,对污水处理调控至关重要。

此外,污水处理过程相对缓慢,完全满足人工智能迭代学习的时间要求。因此,人工智能在完成污水处理调控任务中展现出强大的能力和优势,可以说是打好污染防治攻坚战的利器。

新京报:你如何看待当前备受关注的人形机器人?在未来人形机器人和污水处理会有相关的应用前景吗?

乔俊飞:近年来,人形机器人越来越受到社会的关注。但从应用角度来看,机器人的造型不是关键,关键是机器人所具备的功能和解决问题的能力。当然,对于服务机器人,特别是家政服务机器人,用户可能会更接受人形机器人。在同样性能的前提下,人形机器人可能会比其他形式的机器人更具有挑战性。

当前,人形机器人本身就有商业价值,有些场景需要的不是用机器人来工作,而是需要有个人形机器人参与,吸引顾客。我个人认为,随着机器人广泛介入生活,人们对机器人形状的关注热度会逐步下降,各行各业最终还是会选用自己最合适的智能机器来完成工作。在污水处理厂,其特殊的环境对人来说并不是很友好,所以肯定存在用智能机器人来参与污水处理过程的场景,但我们也不一定必须把它做成人形。

从实用角度来讲,当自动化机械能够进入千家万户的时候,最终还是要考虑性价比。但不可否认的是,目前机器人的需求量是很大的,并会逐步进入服务行业。

谈“卡脖子”问题

污水处理出水水质检测是行业共同面临的难题

新京报:在今年的中关村论坛上,你和团队研发的城市污水处理全流程智能优化运行系统闪耀亮相展会。这个系统工作原理和优势是什么?

乔俊飞:从现场的工艺流程模型上可以看到,污水经过粗格栅和细格栅过滤进入初沉池,经过物理处理后的废水进入生化反应池,这是污水处理中最重要的环节。在生化反应池中,水里的微生物通过生命活动对污水中的有机物实现降解。之后,处理后的水进入二沉池,实现泥水分离。被净化的水再通过膜进行深度处理后,就成了再生水,可以重新回到人们的生活中。

具体来说,这个城市污水处理智慧运行系统,就是要实现污水处理全流程的优化运行。这个技术先后攻克了污染物实时检测、装备适时配置和全流程优化控制等共性难题,率先实现了城市污水处理过程“智能感知-动态优化-自主调控”,为城市污水高效资源化利用提供了智慧大脑。可以说,智能优化运行系统有力地推动行业数字化转型,引领污水处理行业智能化发展。

新京报:在你看来,当前中国污水处理行业智慧运行亟待突破的“卡脖子”问题是什么?

乔俊飞:污水处理的目标是出水水质稳定达标且处理成本最低。要想实现这个目标,就必须对污水处理过程进行适时最佳调控。要做到适时最佳调控就要知道污水处理过程状态和出水水质的信息。而出水水质检测多数需要经过化学反应,检测时间长。比如COD(化学需氧量)需要3到4个小时才能获得,BOD(生化需氧量)的精确测量需要5天左右。关键水质参数不能实时检测,就无法做到对污水处理过程实时调控。因此,污水处理出水水质检测是行业共同面临的“卡脖子”难题。

污水处理过程调控的另一个难题是由于进入污水处理厂的入水处于开放的状态,水质水量、污染物成分和污染负荷一直都在变化,导致污水处理一直没有一个稳定的过程。这就要求过程控制器要随着污水的变化而不断地调整,对这样的非平稳过程实施稳定控制本身就是控制界的难题。再加上污水处理是一个公益事业,在稳定达标的前提下,希望运行的成本最低,这就要求对工艺设备进行优化配置,实现约束条件下的优化运行。想去给这种非平稳、随机变动剧烈的对象做精准控制,难度很大。

另外,从社会要求来看,不管是污水排放,还是再生水回用都要达到国家标准。随着环保意识的加强,国家标准也在提高,其运行成本也会上涨,就必须寻求更好的技术去满足要求。这样,处理成本和达标运行在博弈中助推技术迭代进步。

谈愿景

打造工业互联网智慧水厂 实现数字共享

新京报:本届中关村论坛上,有来自全球20个国家的93所高校,其各自探索的大学科技园建设机制、科技成果转化模式被大会组委会汇编成册,收录了105个案例。让污染防治的中国方案走向世界,你如何看待当前中国环保技术在国际上的地位和影响力?

乔俊飞:早期,我们主要引进发达国家污水处理技术,处于跟着别人学习的阶段。进入新世纪以来,随着国家对环境治理的重视,污水处理厂也越建越多,我们开始自主探索核心技术。由于我国人口多,污水量大,污水处理厂也最多,这就为我们提供了一个天然优势场景。经过近二十年的发展,我国企业不仅解决了国内的污水处理问题,有部分企业甚至走出国门,开始给别的国家建设污水处理厂,去运营管控污水处理。

目前,世界上百万吨以上的大型水厂,中国占到了百分之七八十,我们已经积累了较为丰富的治理经验。未来,在大型水厂运营管理方面,我们完全有可能引领该行业的发展。再比如在水厂建设方面,我们也逐步取得领先地位。目前环境友好式的下沉式水厂我国是最多的。下沉式水厂建在地下节省了空间,水厂上面可以规划景观绿化、运动场地等,邻避效应好,周边老百姓接受程度也高。从这种新的运营模式来看,我们走到了前面。

新京报:对于智慧环保领域的未来发展,你还有哪些期望和建议?

乔俊飞:关于污水处理,不论是达标排放,还是再生利用,应该说是没有最好,只有更好。怎么把成本做得更低,怎样把污染物降到更少,这是一个永恒的课题。所以我觉得,只要文明的人类存在,这个事业就永无止境。就像刚刚提到的,随着社会的发展,人们对环境的要求越来越高,相应的标准也越来越高,这就需要不断提升技术,更新装备。可见,污水处理事业任重道远。

现在污水处理行业的运营模式还是以厂为单位,而我们想做的是打造一个工业互联网,把每一个智慧水厂挂到这个互联网上运营。因为从未来发展来看,数据共享力度越大,经济成本就会越低。在工业互联网上面研发一个垂直大模型,通过“云边端”结合,把各个智慧水厂管控起来。共性化的任务放在“云”侧完成,个性化的任务则放在“边”侧和“端”侧完成。这样一来,数字化智能化开发成本就会大幅降低,实现数字共享。当然,这个设想肯定不是10年或8年就能做到的,它需要长期的努力。

我觉得正向激励对科研工作者来说至关重要。在我们初期做污水处理优化控制时,由于没有太多的研究成果能借鉴,也有忐忑不安的心理,但还是硬着头皮坚持下来了。

经过几十年奋斗,在控制领域里,只要提到污水处理控制,大家就会想到北工大,可能会闪现出“乔俊飞”这个名字,我觉得这是我科研生涯中最大的成就。(记者 张建林)